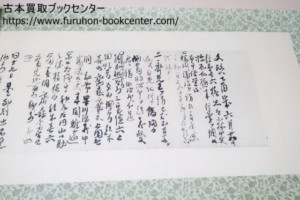

渡辺華山は、いまでは江戸時代の画家として一般には親しまれているが、元来武士であり、三宅藩の家老として藩の政務に たずさわり、また蘭学にも心をよせ、西洋事情にもつうじた当時の先覚者であった。それに、若くして儒者を志し、文晁については画業を学び、書道や俳諧・狂歌もよくし、あるいは酒もたしなみ、粋な江戸人として風流に遊んだこともある。また家職人としては、貧困の間にあって辛酸をなめつくしながら、両親に孝養をつくし、兄弟の面倒をみるなどまことにこまやかな 人間味にあふれていた。

人間山のそうした多面的な、振幅の広さの故に、あるいは、これまであまりにも忠孝一本の聖人君子として修身の教科書的にイメージ・アップされすぎていたので、近年の多角的に追求された渡辺崋山論が、ともすればかつてのイメージをそこなうように思われがちなのも当然である。それだけに人間としての崋山は、幅のある存在であったともいいえよう。

このような人間像の造形は、各人によってそのニュアンスこそ異なるが、たとえ、どのように分析されようとも、崋山とい り合は、ねにゆるぎそうもない。

もともと人間像には、虚像と実像というものがある。虚像というものは、たとえば英雄像をつくり上げようということにな れば、どうしても歪曲され、デフォルメされることになる。しかし、その場合には、かならず時代の思潮とか見解とかいうものが投影されるはずである。

江戸時代には市場とでもいうべき市井の知識人というものが存在した。こういう人が本当に江戸の文化をささえた裏方であった。江戸っ子といわれる人々の中にはそういう市井のいわゆる旦那衆がいた。たとえば春信の錦絵を創造させたスポンサーはそうした人たちの中の一人であった。それら市井の人々の美意識というものは、当時の世界をみわたしても、どこにも存在しない。いわゆる貴族のサロン芸術というものはあったけれども、それに匹敵するものが、この市井の間にあったということは驚嘆に値しよう。 江戸三百年間に洗練され、蓄積されたものの一つが凝結して、 この浮世絵版画になったと思うのであるが、山という人は、そうした江戸の美意識を、はだで受けとめ、これを具体的に生かした人物ではなかろうか。

一万二千石というような田舎の小藩には、とてもこれほどの人物は生まれそうもない。やはり、江戸人』であったからこそである(栗山は「江戸の人」という印章を好んで使っている。崋山自身も江戸人であることを誇りにしていたようである)。また崋山が、当時の代表的な知識人であったということが、「山の人物や芸術のバックボーンとなっている。つまり江戸三百年の文化の流れが、よか れあしかれ崋山という人物にそそぎこまれていったとみてもよかろう。

江戸っ子といえば物見高く、好奇心に富む。崋山の胸中にもこれが疼いて、無人島渡航計画や西洋事情の探究となり、これ がやがて『蛮社の獄」につながる政治的弾圧への起爆剤ともなって、思いもよらぬ展開を示すことになる。

もし、この劇的な最晩年がなかったとしたら、崋山はどのような生き方をしたのであろうか。いま、勝海舟がテレビ・ドラマの波にのって、クローズアップされているが、ひとしく幕藩体制のなかにあって開明的思想にめざめた指導者的立場に置かれた山と海舟という存在を比較してみるのも、歴史の仮定として、興味ふかいものがあろう。